第四节 空间探测器 |

| 月球探测器与月球飞船 |

月球体离开地球384000公里,是地球的卫星,发射一个月球探测器实际上也是发射一个人造卫星,不过它的轨道是一个很扁的椭圆轨道,发射速度接近第二宇宙速度。早在1959年9月12日,苏联就发射了第一个月球火箭击中月球,不到一个月又发射了月球3号探测器,绕月球背面飞行,拍摄了大量月球背面的照片,使人类第一次看到月球另一面的真面目。苏联的这些成就,促使美国在1961年5月25日批准一个在70年代人登上月球的计划,于是美苏两国展开了竟赛,均先后发射了十多个探测器,或在月球上软着陆,摄影遥传到地面,或环月球成为月球卫星,仔细考察月球表面。美国在发射了9个徘徊者,7个勘探者月球探测器,5个月球轨道环行器,为登月伯了充分准备,最后于1969年7月21日,美国两名宇航员乘阿波罗11号中的登月球外。共耗资240亿美元。到1972年12月7日共发射七次,除一次因故障未登上月球外,其它六次均登上月球,七次均安全返回。在月球上采集了标本,设置了科学站,驾驶月球车进行勘测。1970年苏联用无人月球探测器,在月球表面软着陆,采集标本后,返回地球。

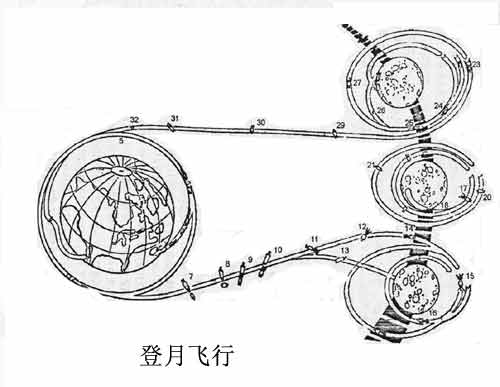

美国的登月方案是采用一种月球轨道交会法,这一方法的优点是不需要很大火箭,费用最省,登月舱重量较轻,便于在月面上登陆,具体过程见图6.36先用美国最大的运载火箭土星5号把载有3名宇航员的飞船舶送入地球轨道,然后再加速飞向月球,最后第三节火箭与飞船脱离,此时飞船上的指令舱和服务舱与飞船脱离并转180°倒过来与原来地后面的登月舱对接,启动服务舱上发动机使之减速,飞船继续飞行3天后进入月球轨道,通过服务舱上火箭改变轨道,使之绕月球飞行,这时登月的宇航员进入登月舱,然后脱离飞船主体(指令及服务舱)。登月舱再减速着陆于月球上,宇航员出来在月球上探险,月球上空飞船内还有一名宇航员作轨道飞行,进行观察及作其他科学实验。完成预定任务后,登月宇航员返回登月舱启动上升火箭,登月舱下半部作为发射台,上半部飞上月球轨道与指令、服务舱返回地球,地重新进入大气层时又将服务舱抛掉,只剩指令舱在海上溅落回收。 |

|

| 1.月球火箭发射,2.抛掉应急装置,3.抛掉第一级,第二级点火,4.抛掉第二级、第三级点火,第三级进入地球轨道,5.地球轨道,6.第三级再次点火,月球火箭奔向月球,7.指令服务舱分离,8.指令服务舱转180°,9.指令服务舱与登月舱对接10.登月飞船(指令、服务、登月舱)分离,11.登月飞船中途修正轨道,12.登月飞船中途修正轨道,13.第三级分离、掉向月球,14.登月飞船最后修正轨道,15.登月飞船进入月球轨道(316×94.4公里),16.登月飞船进入低月球轨道(109.2×27.7公里)两名宇航员进入登月舱,17.登月舱与登月飞船分离,18.登月舱启动止动火箭,19.登月舱在月球上着陆,20.指令、服务舱改变轨道(100.5×130.2公里),22.登月舱上升段起飞,23.登月舱飞向指令服务舱,24.会合后边两名词宇航员返回指令服务舱,25.抛掉登月舱,26.登月舱掉向月球,27.绕月球飞行,28.飞向地球,29.中途修正,30.中途修正,31.最后修正,指令舱与服务舱分离,32.指令舱转向返回,33.进入大气层,34.通信中断,35.开伞回收。 |

登月火箭见图6.6运载火箭是土星5号,总高110米,相当于36层大楼高,起飞重量3200吨,其中飞船部份高25米,重50吨;第一级高41.8米,直径10米,煤油一液氧推进剂,发动机为5台F―1,每台推力为6664千牛顿(680),总推力达33320千牛顿(3400吨);第二级高24.7米直径也是10米,液氧―液氢推进剂,发动机为5台J―2,每台推力882千牛顿(90吨),总推力4410千牛顿(450吨);第三级高17.8米,直径6.6米,推进剂还是液氧―液氢,发动机是一台J―2;第三级前面为制导控制部份,再前即为阿波罗飞船。火箭总功率达到1亿5千千瓦,相当于50万辆卡车的总功率。

飞船部份重50吨,分为三部分。登月舱:高约6.9米,直径9.2米、重约16吨,分为下降和上升两部份。下降段有下降发动机还有富有弹性的支脚,以便着陆时减少振动;上升时以作为发射架;上升段有供宇航员工作有的舱,顶部可以与指令舱对接,上升段有上升发动机,上下两部分靠爆炸螺栓连接,螺栓爆炸后即可分离。服务舱:长7.3米,内装飞船主发动机,燃料、电源、水、氧、仪器等。指令舱:高3.6米,最宽为4米,相当于一辆旅行车的大小。它与服务舱一起重33吨,外壳有内外二层,有钛合金板和不锈钢制成,舱外涂层;最高处为发射时应急脱离装置,高约10米,内有应急火箭发动机,有危险时,可将飞船拉离火箭,并送到海上脱险。 |

| 行星探测器 |

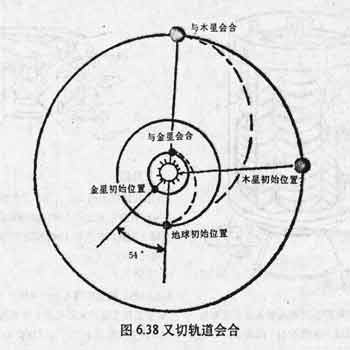

行星探测器是指太阳系中各行星进行探测的宇宙飞行器,为此探测器要能从地球发射后航行到各行星,就是行星际航行(航天),因此发射的探测器至少要具有第二宇宙速度才有可能脱离地球引力在太阳系内遨游。那么如何才 能使飞行器正好飞向目标星呢?航行方案可以有很多种,一般我们按能量消耗最小的方法来作行星际航行,只要选择好速度及航向,飞行器会依照引力场中的椭圆轨道,飞向目标行星。由图可见,飞行器的椭圆轨道与地球和目标行星轨道相切。飞向各行星相对地球的最利速度及到达各行星的航行时间见表五。同时,由于各行星在轨道上运行,因此飞向某一行星不是任何时间都可启航,而必须事先作好计算,只有地球与目标行星在一定的查对们位置时才能发射,见图6.38。当然还有一些其他航行方案,如最短时间方案等。 能使飞行器正好飞向目标星呢?航行方案可以有很多种,一般我们按能量消耗最小的方法来作行星际航行,只要选择好速度及航向,飞行器会依照引力场中的椭圆轨道,飞向目标行星。由图可见,飞行器的椭圆轨道与地球和目标行星轨道相切。飞向各行星相对地球的最利速度及到达各行星的航行时间见表五。同时,由于各行星在轨道上运行,因此飞向某一行星不是任何时间都可启航,而必须事先作好计算,只有地球与目标行星在一定的查对们位置时才能发射,见图6.38。当然还有一些其他航行方案,如最短时间方案等。 |

行星际探测器的特点:

1.至少要有第二宇宙速度。要求有更大的火箭。

2.距离远,航行时间长,带来了电源及通信联络信息传输等问题。 美苏两国从60年代开始就不断地向金星、火星、水星、木星等发射无人探测器,到达978年为止,苏联共发射了19个,美国共发射了17个。探测方法,大致有以下几种: (1)从目标行星旁边飞过。

(2)绕目标行星运行成为该行星的人造卫星,能较详细地探测行星周围环境及行星情况。

(3)穿过目标上的大气层,进行软着陆。 探测器上装有照相机,电视摄像机以及各种仪器,将图像及其它测得的信息有无线电波发回地面;有的探测器上还有机械手能自动挖土并进行分析,把结果发回地球。

下面简单介绍一下美国发射的“旅行者”1、2号,这两个探测器主要来探测木星和土星,如果条件许可还要探测天王星等。旅行者的航行路线见图6.39。其特点是“三星联游”,就是说一个行星探测器探测了三个行星;它是根据对三颗行星及地球的相对位置作了详细的轨道计算而后制定的,这种“三星联游”每45年才能遇到一次。发射时的速度比单纯到木星的速度要大一些,约二年后到木星附近,再利用土星相遇,利用木星的引力,改变航向,在发射3~4年后越过土星轨道时,正好与土星相遇,利用土星的引力 再飞向天王星,如果顺利的话,到1986年初,2号将与天王星相遇,利用土星的引力再飞向天王星,如果顺利的话,到1986年初,2号将与天王星相遇,以后便向太阳系外飞去。 再飞向天王星,如果顺利的话,到1986年初,2号将与天王星相遇,利用土星的引力再飞向天王星,如果顺利的话,到1986年初,2号将与天王星相遇,以后便向太阳系外飞去。

“旅行者”是一个重820公斤的探测器。共携带有十二件科学仪器,主要是:(1)给行星及其卫星留影的设备――两台电视摄像机,红外波段光谱计、干涉仪和辐射计等。(2)探测星际空间环境的设备,如宇宙线探测器,低能带电粒子探测器和等离子探测器等。(3)行星射电天文接收机及其鞭状天线。旅行者由于离太阳远,航行时间长,不能利用太阳能来供电。而且离地球也太远,遥控信息需半小时多才能到达探测器,这对控制来说,已是马后炮了。所以“旅行者”是高度自动化,能独立自主地完成任务的探测器。 |

经过多次的探测,人类对各行星都有了不少新的认识。

探测行星的目的,主要是进行基础科学的研究,弄清太阳系的起源、演变和现状,从对行星的研究进而认识地球和人的周围环境,探索生命的起源,并为疳来人登上行星,七发宇宙作好准备。但是由于航行时间长,宇航员所需给养就要增多,宇宙飞行器的有效哉荷就要大有人估计,一艘火星飞船大约重200吨,其运载火箭就将重达2吨以上。 |