前面介绍的气密度舱及其环境控制系统,是保证飞机乘员在飞行期间的生活条件和工作能力的设备,而本节介绍的弹射救生系统的任务则是:在飞机失事情况下,保证飞行员顺利离开飞机并安全着陆,生存和得到营救.

最早使用在飞机上的救生工具是降落伞.在应急情况下,飞行员从座舱侧边爬出,而后,自动或手拉打开降落伞,实现安全着陆.但是当飞行表速大于400公里/小时时,乘员靠体力爬出座舱进行跳伞已不可能。这是因为气流压力太大,飞行员靠体力很难克服,即使爬离飞机也容易被高速气流吹袭而与机体(如尾翼)相撞,造成伤害.所以第二次大战末期就出现了弹射座椅.到今天已形成了一个以弹射座椅为主体包拯救生伞、弹射通道清除装置、个人防护装备和应急物品组成的完整的弹射救生系统.

弹射救生过程一般是:当飞行员应急离机时,应首先清除弹射通道(如抛掉座舱盖),然后再操纵点火使弹射装置工作,靠弹射动力使人椅系统弹射出舱,经一定时间稳定减速后,自动解脱安全带,人椅分离,降到一定高度后,自动或手拉开伞,乘员乘伞安全着陆,使用应急物品生存和求救,以达到安全返回的目的.

a.弹射座椅

弹射座椅与普通的飞行员座椅不同,它带有弹射动力装置,在应急情况下能将乘员及其装备一起弹离飞机.

按座椅弹射方向可分为向上弹射与向下弹射两大类.向下不会与机体碰撞,对多座飞机(如轰炸机)上下弹射分开,还可避免空中互相干扰.但在低空飞行或起飞着陆时,由于高度低,不安全。所以目前广泛采用向上弹射的方式.

按弹射时乘员是否暴露于气流中分为敞开式弹射座椅和封闭式弹射座椅.由于敞开式弹射座椅结构简单、重量轻、使用可靠,再加上广泛使用了护头、护四肢等防护设备,已能保证表速小于1200公里/小时,高度小于25公里时的救生安全,所以目前使用的弹射座椅多数是敞开式的。

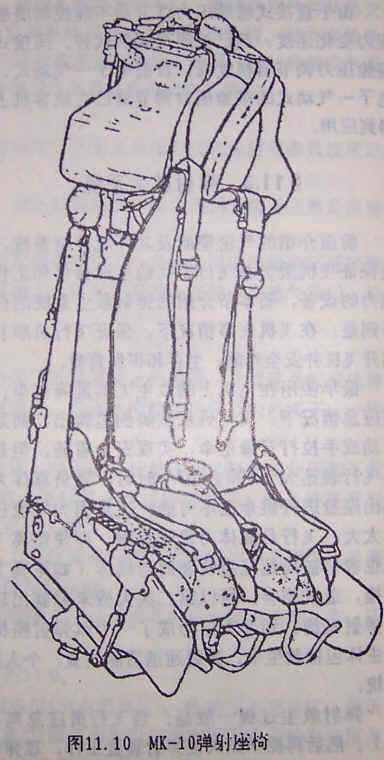

图11.10是英国的“马丁一贝克"公司生产的MK一10弹射座椅.

尽管各国制造的弹射座椅结构有所不同,但是大多数座椅的基本结构型式还是相同的.一般都是由座椅骨架、头靠、靠背、椅盆、座椅安全带、弹射动力装置、稳定装置,程序控制系统和人椅分离系统等组成.

弹射动力早期均为火药式的弹封筒,六十年代出现了火箭弹射座椅,目前以火药-火箭混合式应用最为广泛.七十年代起,采用新的程序控制装置和自动导向装置来控制弹射时机、程序和火箭推力方向,将近一步改善在各种复杂飞行状态下的安全救生能力.

弹射座椅的弹射动力装置会使乘员在弹射时受到弹射过载,如果过载值超过人体的过载耐受力,会使人体受到损伤.因此提高对弹射过载的耐受力是研究的一个方向,如采用高过载座椅等.对于敞开式弹射座椅,还必须采取措施保护乘员免受气流吹袭和高空环境的危害。广泛使用护头装置,护臂装置、护腿装置、肩带 拉紧装置及其它个体防护装备等.

b.降落伞

降落伞按使用对象分为人用伞和物用伞两类.由于降落伞具有可折叠、易展开,结构简单、体积小、重量轻、展开面积大、减速的稳定性能好等特点,故广泛用于航空救生(救生伞)、空投伞兵(伞兵伞)、跳伞运动(运动伞)、空投武器车辆食品装备等(投物伞)、缩短飞机着陆滑跑距离(阻力伞)、回收飞行器(回收伞)、稳定航弹(航弹伞)等各个方面.其中救生伞、伞兵伞、运动伞及备份伞为人用伞,其余为物用伞.

用途不同,降落伞的组成也不同,一般有引导伞、伞衣套、主伞(包括伞衣和伞绳)、伞包、连接装置(背带或捆带)、开伞装置(拉环、自动开伞器)等组成.这样组成的降落伞又称降落伞系统.

前面已经提到,救生伞是最早使用的救生工具,现在它己和弹射座椅等组合成完整的救生系统.目前救生伞己能在600公里/小时条件下开伞使用.

救生伞按安放位置不同分座式、胸式、背式等.

从打开伞包到充气张满使人体减速到稳定下降过程叫开伞过程.一般分为拉直、充气、稳定三个阶段.

在拉直过程中,由于伞系统质量转移和速度变化,在伞绳中产生很大作用力,称为拉直力.而在充气过程中产生对伞衣的冲击力,称开伞力,又叫开伞动载.伞的强度应按开伞动载和拉直力中较大的设计.

救生伞要求汗伞动载小,开伞速度范围大、体积小、重量轻、开伞程序好,最低安全高度低。所谓最低安全高度是指保证人员着陆所需要的最低开伞高度.

弹射救生系统自六十年代出现了火箭弹射座椅后;救生成功率大大提高,实现了地面亦可弹射救生成功,这就是所谓零高度弹射救生系统.采用射伞装置和改进了救生伞以后,又实现了零速度条件下的弹射救生,这就是称之为“双零"弹射救生系统.七十年代研制了电子程序控制器和自动导向装置来控制弹射时机、程序和火箭推力方向、提高了救生成功率.进入八十年代,微电子技术对救生系统发展的影响进一步深化,已提出在弹射座椅上通过安装微处理机扩大弹射座椅使用包线,从而使救生成功率进一步提离(国外推算,将从现在的80%救生成功提高到93%).